Un fragmento traducido de ‘La maison vide’, de Laurent Mauvignier, premio Goncourt 2025

Laurent Mauvignier acaba de ganar el Goncourt 2025 con una saga familiar que convierte la memoria y el silencio en materia literaria

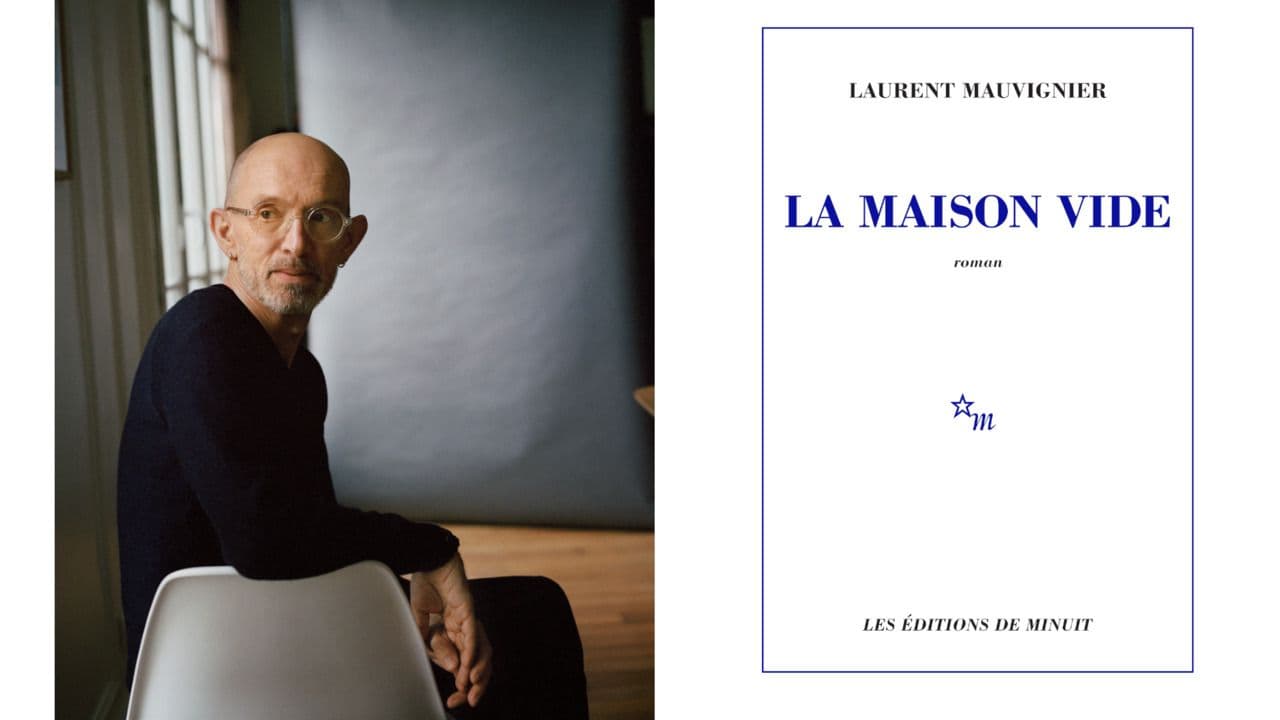

El escritor francés Laurent Mauvignier ha sido galardonado con el premio Goncourt 2025 por La maison vide (Éditions de Minuit), una novela de 750 páginas que reconstruye la historia de varias generaciones en un pueblo de la Touraine, a partir de los ecos, las omisiones y los silencios de una familia marcada por la represión de los sueños y el paso del tiempo. Con este libro, descrito por el jurado como «fundamental», Mauvignier consolida su lugar en la literatura francesa contemporánea, sucediendo así a Kamel Daoud en el palmarés del premio más prestigioso de las letras francófonas. A continuación, te compartimos un extracto traducido.

Busqué —he buscado por todas partes donde, por así decirlo, estaba seguro de encontrarla con los ojos cerrados; he buscado en todos los sitios donde tenía la certeza de que se escondía, y luego en los lugares donde estaba convencido de que no la encontraría pero donde me convencí a mí mismo de que podría haber ido a parar por no sé qué capricho del azar, aun sospechando que era imposible que estuviera allí sin que nadie la hubiera puesto—, ¿y desde cuándo habría aterrizado ahí?

La vuelvo a ver en los cajones de la cómoda —por aquí había que empezar, de eso estaba seguro, por esta cómoda centenaria heredada de mi padre, con su tablero de mármol gris y rosa partido en la esquina superior izquierda, ese triángulo casi isósceles que nunca se ha perdido y que sigue ahí, flotando como un islote con forma de porción de tarta o de pizza—, ¿pero roto desde cuándo y por quién? —, y que nunca se ha perdido ni tirado, aunque la cómoda, en un siglo, no haya sufrido seguramente ni una sola mudanza, o unas pocas que habrá vivido solo dentro de la casa, pasando quizá, arrastrada por dos jornaleros requisados para la ocasión, de la planta baja al pasillo del primer piso para acabar aquí, en el cuarto del cerezo, que se llama el cuarto del cerezo desde siempre, a sabiendas de que ese siempre empezó mucho antes que yo y que mi padre, que también lo llamaba el cuarto del cerezo —desde siempre, nos aseguró él, una especie de verdad antediluviana nimbada de un aura que se percibía en la entonación con la que pronunciaba ese siempre, con aire de estar impresionado por la palabra—, sorprendido incluso de que le pidiéramos confirmación, como si le indignara que hubiéramos podido imaginar, nosotros, sus hijos, un antes del cerezo, un antes del cuarto, como si en su mente cuarto y cerezo estuvieran ligados desde la eternidad. Para nosotros, es el cuarto del cerezo y lo será por mucho tiempo, aunque ya nadie habite esta casa en invierno, y unos y otros no vuelvan a holgazanear en ella más que durante las vacaciones escolares de abril, a veces algunos fines de semana antes de que desembarque toda la prole, las mujeres y los niños primero, pero también los primos, las primas, los amigos y los amigos de los amigos, toda esa pequeña tribu veraniega que nos reencontramos cada año, sorbiendo a la sombra del cerezo o de los magnolios Negronis y Spritz para los más urbanitas, o rosado con pomelo para los que se quedaron a vivir a tiro de piedra de la casa. Pero este cuarto seguirá siendo el del cerezo mientras el árbol tenga vigor suficiente para barrer con sus ramas la ventana cuya vista obstruye casi todo el año, incluso en invierno, pues sus ramas espeluznantes como largas garras negruzcas se extienden hasta rozar los cristales y las contraventanas, hasta romper en ellas las puntas muertas y raídas de su ramaje. Por la noche, a veces se oye el crujido de las puntas de las ramas contra la contraventana y, al amanecer, se encuentran en el suelo virutas de pintura resecas como migas de pan duro. Sin embargo, a nadie se le ocurre cortar las ramas del cerezo; estamos demasiado contentos de poder sacar las manos por la ventana para arrancar algunos frutos cuando es temporada, soñando despiertos con que, con la ventana abierta, las ramas nos trajeran sus cerezas de un rojo casi negro hasta nosotros, adormilados en el fondo de la cama, que solo tendríamos que estirar la mano para cogerlas. Pero no, las ramas se quiebran solas, cansadas de lanzarse tan lejos. A veces, una vez cada diez años, un tipo fornido —esta vez remunerado y no requisado como en los tiempos en que la familia tenía poder sobre toda la comarca— viene a podar y a meter las ramas en vereda para que el cerezo recupere el vigor.

Esa medalla… no, no la he encontrado. Acabo por preguntarme si no me la habré inventado, pero la vuelvo a ver —seguro— en los cajones de la cómoda, y no me explico por qué no la encuentro, por qué está todo ahí salvo ella, como si nunca hubiera existido más que en mi imaginación y en el relato de mis padres. En cierto modo, se puede decir que está presente cuando uno llega al cementerio del pueblo; una prueba escrita está ahí, en el monumento a los caídos, inscrita en la piedra. Entre los nombres, el de mi bisabuelo paterno —por parte de la madre de mi padre—, grabado en una cartela sobre una lista exageradamente larga si se piensa en lo que debían de ser este pueblo y sus aldeas hace más de cien años, con esos muchachos segados en tres o cuatro años, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar que se habrá intentado calafatear con un monumento coronado por un soldado esculpido y pintado, sobre una lista de nombres grabados para enmascarar el desamparo del vacío, los nombres de los de la comarca que, como mi bisabuelo Jules, perecieron en el frente. Pero la diferencia es que él no permanece congelado en su heroísmo solo por la fuerza de la restitución de su apellido, repintado cada diez años con letras doradas, sino por la sombra que proyectan sobre su descendencia las pocas palabras grandilocuentes y sentenciosas que trastocan el orden de las jerarquías: Jules Chichery, nacido en Bournan en 1880, muerto por Francia en 1916, mantuvo a raya al enemigo durante cuarenta y ocho horas, junto a otros cincuenta héroes, permitiendo a las tropas francesas salvar una posición estratégica para la Defensa de Nuestra Soberanía. No soy yo quien agita las mayúsculas sobre la historia y las blande como un título de gloria, es el celo del funcionario del Ministerio de la Guerra; quizá inventándoselo él solo u obedeciendo las órdenes de un oficial, de un subprefecto, de un director de gabinete, por qué no de un ministro. Está escrito con todas las letras, y nuestro padre nos dio a entender a menudo que el Poilu pintado de azul, con bigotes marrones y bayoneta calada, era él, mi bisabuelo Jules, quien había inspirado al escultor, muerto y aureolado con su Croix de guerre, con su Legión de Honor recibida a título póstumo, nuestro Jules, caído el 18 de mayo de 1916 en el bosque de Avocourt, cerca de Argonne.

Por qué me he pasado la mañana buscándola, esa Legión de Honor, ya ni me acuerdo, solo que de repente fue imperativo que la encontrara, que la tomara entre mis dedos como si se hubiera inmiscuido una duda, una incertidumbre sobre su realidad, como si no hubiera podido existir más que en un cajón de mi imaginación. Y sin embargo, estoy seguro, la he visto aquí, la he tocado, sopesado, no hace tanto tiempo —unas semanas, unos meses, menos de un año me parece—, esa tela roja vagamente enmohecida, la estrella de cinco rayos dobles esmaltada en blanco y rematada por su corona de roble y laurel, en el reverso la bandera y el estandarte, el lema «Honor y Patria». La he visto y no es una fantasía ni la vaga reminiscencia de un sueño, no, así que he registrado de arriba abajo, como un poseso, la cómoda. He abierto todos los cajones, he buscado incluso entre las toallas y las sábanas —qué disparate— en el armario normando del otro cuarto, el del fondo, el que da al jardín y a los tres robles que bordean la valla. Por supuesto, no he encontrado nada, así que he vuelto a la cómoda, casi acelerando el paso, como si por una fracción de segundo fuera la cómoda misma lo que podría haber inventado, y por qué no los recuerdos de mi padre en su caja de una madera marrón que desprendía un aroma a miel, polvoriento, un vaho a sotobosque que contenía las reliquias que mejor conozco —objetos que le vi llevar, que vi vivir con él, unos gemelos, un alfiler de corbata plateado con motivo de tartán—, reliquias que, por así decirlo, rubrican su muerte al congelarlo en sus cuarenta y seis años; mi padre, con sus gafas de montura dorada y negra, su peine de púas anchas de cuerno blanquecino, su cartera, su carné de conducir y su documento de identidad, y esos otros objetos, minúsculos, mucho más viejos estos, que duermen tan tranquilos como angelitos, allí donde los dejaron; todos esos papeles militares con las insignias de bombero, los galones, pero también las medallas de excombatiente del norte de África que ya rubricaban una parte de su muerte en los tiempos en que la muerte aún no se la había dado él mismo, pero donde ya se la sentía obrar, cuando dejaba aflorar las huellas de aquella juventud desaparecida cerca de Sidi Bel Abbes, que él silenciaba para no hablar de su guerra de Argelia.