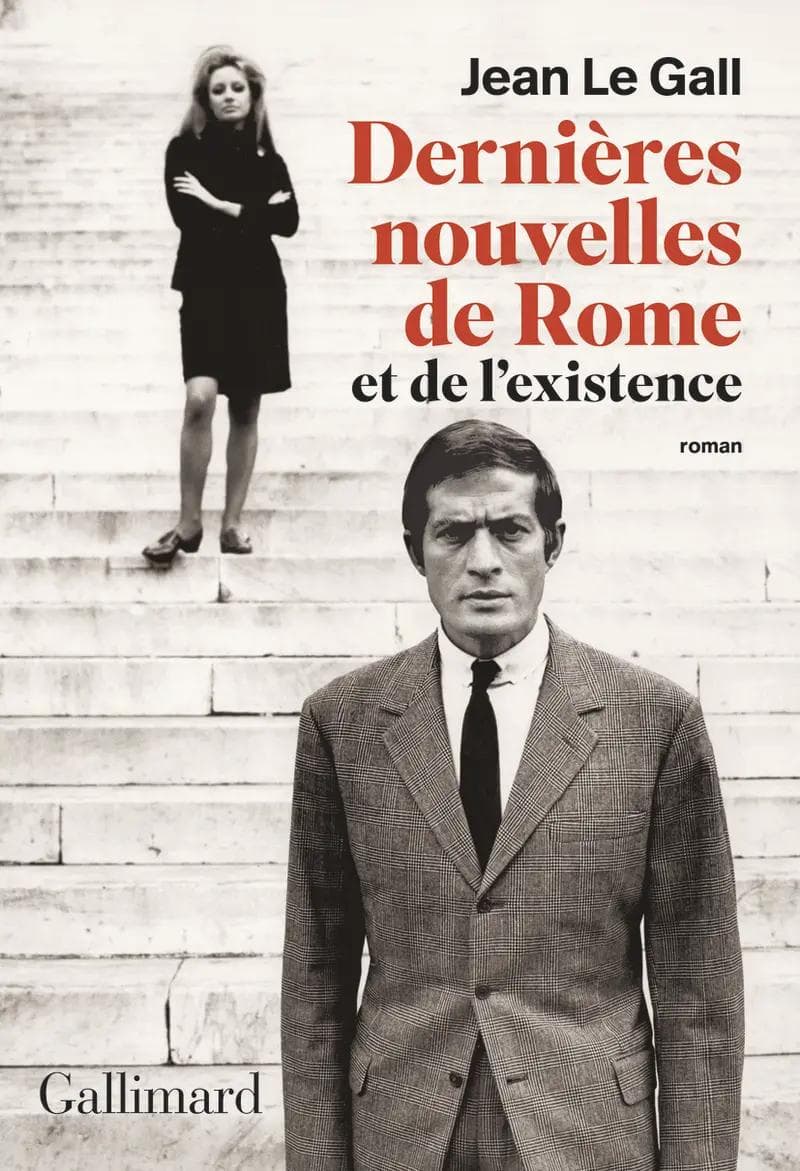

‘Dernières nouvelles de Rome et de l'existence’, de Jean Le Gall (Gallimard) | Extracto traducido al castellano

Abriendo puertas a la literatura mundial: primeros borradores de traducciones directas desde lenguas originales para editores y profesionales del libro

En el mundo editorial contemporáneo, muchas obras literarias llegan a nosotros después de un largo viaje que inevitablemente pasa por el inglés. Esta ruta, aunque comprensible desde una perspectiva comercial, a menudo actúa como un filtro cultural que puede difuminar matices, referencias y sensibilidades propias de cada tradición literaria.

En Alighieria creemos que la tecnología puede ser una aliada valiosa para romper estas barreras. Nuestra herramienta de traducción asistida por inteligencia artificial no busca reemplazar el trabajo esencial del traductor humano, sino potenciarlo. Del mismo modo que un médico utiliza la IA para mejorar sus diagnósticos, el traductor puede servirse de estas tecnologías para ofrecer versiones más precisas y accesibles de textos que, de otro modo, permanecerían alejados del público hispanohablante.

Este proyecto nace de una vocación de servicio público: queremos acercar a lectores y editores a la riqueza de literaturas que rara vez cruzan el océano directamente desde sus lenguas originales. Cada texto que presentamos es una invitación a descubrir voces auténticas, sin los filtros de la hegemonía angloparlante que a menudo tanto limita nuestra percepción del panorama literario mundial.

Aspiramos a que esta iniciativa inspire a más lectores y profesionales del sector editorial a abrirse a la diversidad literaria en su forma más pura, directa y sin intermediarios. A continuación, les invitamos a sumergirse en este fragmento, traducido directamente desde su lengua original, y a experimentar de primera mano la riqueza que emerge cuando eliminamos las barreras que nos separan de las literaturas del mundo.

Roma, 1969

Desde hacía ya un tiempo, Nicola Palumbo se preguntaba si el género humano merecía tantos esfuerzos.

Mientras resolvía esa cuestión, avanzaba en la primera línea del cortejo, volviéndose a menudo para contemplar a aquellos tres o cuatro mil militantes de todas las edades que abarrotaban la Via della Conciliazione y marchaban a su mismo paso. De aquella larga columna humana ascendían eslóganes, estribillos que, cabe señalar, no excitaban las viejas iras de siempre ni buscaban soliviantar a los resentidos de la lucha de clases. La palabra «revolución», por ejemplo, era rara en las pancartas y su uso, siempre sorprendente.

Aquel aire de novedad en las consignas se debía a que la multitud desfilaba bajo la bandera de un partido comunista «disidente» al que afluían desde hacía meses los desencantados del PCI: quienes renegaban de la lealtad a Moscú y quienes repudiaban el socialismo aburguesado. En la misma comitiva marchaban también todos los aturdidos de la política, los amantes de las terceras vías; en suma, la eterna nebulosa de los que construyen castillos en el aire, los románticos. Y si Nicola Palumbo iba a la cabeza de aquella turba heterogénea hasta el punto de parecer su guía, era porque se perfilaba como el gran favorito para representarlos en las contiendas electorales venideras.

A todas luces, Palumbo aspiraba a la conquista, y en aquella época que precedía a su gloria ya ocupaba las portadas de los periódicos. Era moreno, alto, espigado, con unos brazos demasiado largos para su cuerpo; tenía una frente ancha, calificada de inteligente, esa característica frenológica que durante mucho tiempo facilitó la vida a los caricaturistas. Así era él, más o menos.

Tratando de adueñarse de su papel, alzaba la voz de vez en cuando para lanzar frases de adhesión, fórmulas cuya rápida propagación por la marcha daba testimonio explícito de su posición. Envalentonado, además, por la autoridad que descubría como un don, se le veía dar órdenes al servicio de seguridad o protestar contra unos policías demasiado presentes para su gusto; incluso hizo salir de las filas a un tipo a quien un repentino rumor había señalado como agente de los servicios secretos.

Una mujer bellísima se le echó al cuello, unos niños le besaron las manos y desde un balcón le arrojaron un ramo de flores rojas que él entregó al instante a un hombre elegido al azar a sus espaldas.

Fue en ese momento cuando, arrebatado por una vanidad hasta entonces desconocida, señaló el horizonte con el dedo, con decisión y gravedad, como el gran Alejandro habría mostrado con la espada el camino a las Indias. Lo hizo para unos fotógrafos que avanzaban de espaldas ante él. Apenas hubo deshecho el gesto, se sintió ridículo.

Pero aquella desagradable impresión trajo consigo, de forma sádica, el recuerdo de la imagen que la había causado y, en los minutos que siguieron, no dejó de verse a sí mismo con el dedo apuntando a la lejanía. Sí, esa imagen risible le quemaba por dentro. Un sudor helado le empapó la nuca.

Al llegar ante otros fotógrafos, olvidó las poses, olvidó incluso sonreír y, queriendo mostrarse claro y conciso ante los micrófonos que no dejaban de tenderle, adoptó un tono jurídico que apenas se parecía a él.

Entonces, completamente avergonzado, declinó las demás entrevistas, se volvió impenetrable y prosiguió su camino.

A medida que la avenida se estrechaba, sus hombros rozaban con los de sus camaradas. Luego el cortejo se estiró y se comprimió en una calle donde el ruido de los pasos y los cánticos resonaron con más fuerza en las fachadas extrañamente inclinadas de los edificios, y mientras en la retaguardia de la manifestación se denunciaba ese «capitalismo para todos» con «sus grandes ladrones que alientan cada día a los pequeños», Nicola Palumbo distinguió, a su derecha, una mano blanca y joven, una mano imposible de asociar a un rostro, una mano que se acercaba al interior de su chaqueta. La apartó casi por instinto y desapareció al instante. Pero ante el Parlamento, media hora más tarde, dos de sus correligionarios se palpaban el pecho al constatar que sus carteras habían desaparecido.

Terminada la manifestación, subió a un taxi. Era la hora de Chiamate Roma, el nuevo programa de la RAI que desde hacía varias semanas precipitaba a todo un país hacia sus aparatos de radio. Por primera vez, los oyentes tomaban la palabra sobre temas indistintamente serios o triviales.

—Lo que yo pienso es que Italia es especialista en el caos.

—¿A qué se refiere, Simone?

—Francamente, ¿en qué otro país se ve tanta inestabilidad? ¡Nosotros, los italianos, confundimos el parlamentarismo con el sabotaje!

—¿Tenemos a otro oyente en línea para responder? Ah, aquí está Ugo, que nos llama desde Cremona. ¿Ugo?

—Sí. Primero quería decir que soy profesor de ciencias sociales. Sé de lo que hablo.

—Adelante, Ugo.

—Hay peligros que amenazan regularmente nuestro equilibrio social, ninguna solución parece posible y, sin embargo, siempre acabamos saliendo del paso. Somos capaces de inventar fórmulas, ciertamente absurdas, pero que satisfacen a todo el mundo y permiten a los partidos formar gobiernos, incluso cuando ningún acuerdo parecía posible. ¡Eso es el genio italiano!

—Simone, ¿alguna reacción?

—Ugo parece contento de ver a nuestros políticos decir cualquier cosa. En fin, eso le abre las puertas a cómicos como Palumbo que, para colmo, nunca tienen gracia.

A través de la ventanilla, Nicola veía Roma desfilar como una larga cinta ocre y sucia.

Al volver a casa, encontró su apartamento vacío. Desierto. Si bien era cierto que una mujer había vivido allí, se había marchado tres años antes, llevándose los muebles, las fotografías, el felpudo con los colores republicanos.

El recuerdo, extrañamente atenuado, de su vida en pareja sonaba falso y, sin embargo, Palumbo se percató por primera vez de que el mobiliario desaparecido había dejado una huella tenaz en la moqueta. Los huecos de dos pequeños cuadros se dibujaban como cuadrados vacíos y amarillos en mitad de un tabique.

Se sirvió un Fernet-Branca, cuyo sabor solía mitigar con una cantidad excesiva de hielo. Si bien al principio sintió la tentación de escribir una carta —¿pero a quién?—, acabó improvisando un diálogo imaginario con aquella figura femenina evaporada.

—¿Cómo te llamabas, por cierto?

—Ya veo. Tan agradable como siempre.

—Ah, sí. Susanna. Eras de Mesina, una ciudad pobre, y soñabas con Milán. Yo estaba a medio camino, en Roma. Te fui útil de forma provisional, ¿no es así?

—Venga, déjate de numeritos. Sabes de sobra que no merezco ese tipo de reproches.

—Es verdad… Es verdad.

Vació el vaso de un trago y se sirvió otro.

—Y bien. ¿Cuántos hombres desde que me dejaste?

—Te aviso, si sigues en ese tono, me largo por segunda vez.

—No, por favor, quédate un poco.

Se reclinó en el sillón, haciendo que su rostro se desvaneciera en la noche.

—Ah, Susanna, Susanna Bucci. Me encantaba tu risa, tu flequillo, tu forma de arrastrar las sílabas como si fueran zapatillas. Contigo, todo era azul en este apartamento y en la vida. Y tus costumbres nunca interferían con las mías. Ninguna relación ha sido tan equilibrada como la nuestra.

—¡Tonterías! Eras indiferente, cerrado, distante, y todo ello en extremo. Vivimos separados en la misma dirección, como millones de personas encadenadas por el precio de los alquileres.

En el siguiente vaso, olvidó el hielo.

—Es una locura. Una buena mañana, saliste por pies.

—Es cierto que, en el amor, las mujeres no suelen abreviar las peripecias. Yo sí.

—¡Pero bueno! ¿Era insoportable, es eso?

—Desde luego.

—Dame un ejemplo.

—Es difícil de explicar.

—Haz un esfuerzo.

—Nicola… Eres un hombre anormal.

—¡Anormal! ¡Anormal! Mejor eso que ser normal; lo normal es el disparo de carabina en Dallas o Hiroshima.

—Ahí está: no eres más que un montón de ideas. Vives en el cielo circular de las hipótesis, en la abstracción y la síntesis, toda tu cabeza está en tu cráneo, no eres más que un enorme pensamiento insomne, imperfecto, inestable. Y ninguna mujer quiere eso, ningún amigo, ningún vecino, ningún novelista, ningún cineasta puede encariñarse con un personaje así. Eres borroso, vago, vaporoso: piensas y no haces otra cosa.

—Exageras.

—¿Recuerdas nuestras vacaciones en Londres?

—No.

—Claro. Nunca fuimos. Perdimos el avión. Yo te esperaba abajo en un taxi, mientras tú, bueno, te enfrascaste en la lectura de un mamotreto de mil páginas sentado en tu maleta.

—Figúrate que, al salir del apartamento, vi una antología de Jean-Jacques Rousseau. Me entraron ganas de analizarla a fondo.

—Estás como una cabra.

—Cariño.

—¿Qué?

—Al contrario de lo que dices, todo le llega al hombre que piensa. No solo le surgen ideas, también le llegan aventuras. ¡Esa falsa salida a Londres es la sorpresa, es la libertad, es la aventura!

—Qué infierno. Pero, en fin, ¿qué edad tienes para decir semejantes sandeces?

—Cuarenta y cinco años y siete meses.

Ahora estaba casi encorvado, con las manos juntas.

—Susanna.

—Oh, cavolo. ¿Qué más?

—Nuestra vida, baja y breve, está regida por la calidad de nuestras células.

—Ge-nial.

—Nuestra vida, baja y breve, está regida por la calidad de nuestras células, lo que nos priva de toda esperanza y nos obliga a buscar certezas sustitutivas en el cielo complejo y considerable de la inteligencia.

—Lo único considerable que tienes son tus dotes para la comedia.

—Bueno. También es verdad que no estoy hecho para vivir con nadie. Escarmentado por nuestra experiencia, me he apartado de la vida en pareja.

—Y ahora hablas como un político profesional…

—Pues figúrate que me estoy preparando para ello.

—¡Pobres militantes! ¡Pobres electores! ¡Y pobre Italia!

El silencio volvió a caer sobre el apartamento.

Le vino a la memoria aquel episodio de la manifestación, cuando a sus camaradas anticapitalistas les habían birlado las carteras. Pensó que, con escenas de ese tipo, las ilusiones políticas podían batirse en retirada.

Cuando por fin se levantó, fue para acercarse a la doble ventana; la noche la volvía tan reflectante como un espejo. Quería ver Roma, pero solo vio el interior de su apartamento. Entonces se dio la vuelta y constató la impensable modestia, o más bien la increíble pequeñez de su existencia, tan lejos del destino nacional cuya creciente eventualidad había colonizado la mitad de su cráneo. Solo la mitad.

«Querido Nicola», se dijo de nuevo a sí mismo, «hay como malentendidos entre nosotros».

*

A la mañana siguiente, Palumbo cruzaba la Piazza dei Santi Apostoli cuando reparó en una mujer de comportamiento extraño. En medio de las beatas que entraban y salían de la iglesia, aquella joven madre, visiblemente desorientada y con su bebé pegado al pecho, le dio la insensata impresión de que iba a poner una bomba.

Movido por una mezcla de inquietud y curiosidad, se dispuso a seguirla. Pisándole los talones cuando ella se adentró en las fauces de la iglesia, fue recibido por la sombra fría y el hálito eclesiástico a madera y cera. El tiempo justo para reponerse, para que sus ojos aprendieran a leer en la oscuridad, y volvió a encontrar a la mujer, allá, entre dos columnas, deslizándose como un espectro hacia una capilla lateral.

Acercándose con sigilo, la vio depositar a su hijo envuelto en un mantón sobre el banco y, sin santiguarse, sin una plegaria, sin posar un beso en la frente abombada del pequeño, como si de repente el suelo le quemara los pies, salió disparada haciendo resonar sus tacones.

¿El amor supremo? El de una madre. Pero aquel amor ya no era allí más que una duda, una incredulidad, una mentira; ¡era, en fin, la negación misma del amor! Y la Virgen, que presidía la escena ofreciendo su pecho a una criatura rolliza, le pareció de pronto a Nicola de una belleza a la vez ideal y atrozmente irreal.

Una señora se acercó al niño. Llamó a un sacerdote, que a su vez llamó a otros dos. Pronto, una nube de feligreses, siempre al acecho de apariciones, se formó alrededor del lactante.

Nicola corrió a toda velocidad hacia la salida de la iglesia, entornó los ojos al atravesar la cortina de luz del día y, en cuanto pudo, buscó con la mirada a la madre fugitiva. La divisó a lo lejos, subiendo a un coche de clase media, un Fiat 1800 aparcado a toda prisa sobre la acera. Se echó a correr, terriblemente lastrado por la largura de su abrigo, de modo que solo pudo ver cómo el vehículo arrancaba en tromba antes de desvanecerse en el tráfico.

¿Qué había logrado entrever, sin embargo, que lo dejó allí, plantado en la acera, vacío y con cara de idiota? Un hombre recién afeitado al volante. En el asiento trasero, un par de esquís rojos y blancos.

*

Una semana más tarde, avanzaba hacia el estrado.

Qué lento parecía, y qué torpe, al poner el pie en el primer escalón. Nadie se daba cuenta. Al contrario. La ovación crecía, se abatía sobre él; era una marejada de aplausos, bravos, gritos y espuma militante que venía a romper contra las tablas del podio y hacía vibrar el decorado, hasta esas pancartas rojinegras donde los lemas en mayúsculas alternaban el lirismo y las amenazas. Y mientras él progresaba lentamente con unas hojas de papel enrolladas en la mano, la inmensa bandera del partido, sobre él y sobre el escenario, respiraba como un pecho gigante.

Qué triunfo.

Sin embargo, Nicola Palumbo había perdido el porte, el andar, el semblante, ese semblante que se había descubierto durante la campaña electoral: un rostro limpio, honesto, resuelto, saludable (eso cuenta mucho), un rostro como los que gustan en este oficio donde hay que dar la voz más que pruebas, un rostro despojado de las muecas habituales; la belleza de un alma, si se prefiere, pues siempre es bello quien se enfrenta a la injusticia. Pero allí, aquel sábado 25 de enero de 1969, a las doce y veintitrés minutos exactamente, Nicola Palumbo parecía, por el contrario, acorralado en el halo pálido y nuevo de la gloria; mostraba otra cara, una cara que no encajaba con el personaje, una frente marchita, una mandíbula floja, y en la mirada, un trasfondo de enigma y decepción.

Ocupó el lugar que le esperaba, en medio de una mesa larga y estrecha donde los miembros del buró político le sonreían a través del sudor.

Le tendieron un micrófono.

Como el clamor no amainaba, pidió silencio.

«Camaradas. Mis queridos amigos».

«Con un resultado inapelable, me habéis concedido vuestra confianza».

El estruendo se reanudó con la misma fuerza. Una descarga de alegría de la que era imposible protegerse en aquel gimnasio entregado a la causa proletaria.

«Camaradas. Os lo ruego».

Sus dos manos, extendidas, acompañaban sus palabras. Cualquiera habría jurado que tenía oficio.

Al ver que la sala le obedecía, se lanzó de veras:

«Veo que estáis convencidos de nuestros futuros éxitos. Que creéis en mí como en uno de esos adalides de la política que sabrá maniobrar, adaptarse a todas las situaciones. ¡Sí, parecería que vuestro fervor me toma por el más excelso de los humanos!».

Una risita surgió en medio de la sala, ahogada, y se detuvo, avergonzada.

«Me adoráis. Me adoráis hasta el punto de olvidar los reproches que formulábamos no hace tanto contra los otros partidos y contra las idolatrías accidentales de la democracia capitalista. ¡Vosotros, los temidos adversarios del capitalismo, me festejáis como a un santo patrón!».

Se oyeron toses por todas partes.

Engrosando la voz de repente:

«¡Recordadlo, maldita sea! El cambio que anhelamos debe hacerse en el calor de nuestros corazones: ninguno debe faltar y ninguno puede ser más valioso que otro. ¡No creáis ni en el Guía ni en los jefes! O la Revolución no se hará; en todo caso, no se hará como nosotros queremos que se haga».

«Nosotros no queremos tribunos, ni revendedores de resentimientos, ni mercaderes de pasiones; nosotros queremos hombres y mujeres capaces de implicarse activamente en la vida cotidiana».

«¿El problema crucial de la política? ¡Que solo desciende a la realidad para acelerar su desajuste!».

Un rumor recorrió las filas, y, en verdad, es milenaria esa forma que tiene el público de susurrar y chirriar cuando algo se le escapa.

«Mis queridos camaradas».

«Lo sé. Intelectualizo demasiado».

«Mirad, mirad lo que está escrito aquí, en esta lona (que señaló con el dedo):

«Pues bien, yo solo creo en la humana verdad».

«Por eso… por eso os lo digo desde el fondo de mi corazón, es más, os lo digo con un inmenso sentimiento de vergüenza: no estoy hecho para vosotros. No estoy hecho para la política».

Todos observaron cómo el rostro del orador se cubría de signos de puntuación —¿o de matemáticas?

«Si supierais».

«El hombre al que acabáis de elegir de forma plebiscitaria es un cúmulo escandaloso de contradicciones. Sí, por más que lo intento, todas mis certezas, y digo bien, TODAS, acaban por parecerme aberrantes».

«¿Nuestro compromiso? ¿Nuestra ira? ¿Nuestro supuesto heroísmo? Mi verdadero sentir es que son el preludio del fracaso».

«La confesión es grave».

«Tardía».

«Confusa. Terriblemente culpable».

«Porque, mientras tanto, mientras os confieso de manera deshonrosa la realidad de mi impotencia, ¡algo en este país nos está abocando al Tedio, o a la Muerte!».

El murmullo de la sala se había detenido en seco; la estupefacción devoraba las palabras.

¿Lograba ver, desde lo alto de la tribuna, a través de la extraña bruma que formaba la multitud, todos aquellos hombros desalentados?

Se puso a recitar los versos de un poema con un semblante cada vez más inquietante.

Ma io, con il cuore cosciente

di chi soltanto nella storia ha vita,

potrò mai più con pura passione operare,

se so che la nostra storia è finita?

«Evidentemente, no soy el hombre que buscáis. No, no seré yo quien haga coincidir la felicidad de los individuos con la de una sociedad».

«No tengo más aptitudes para ello que… que… (bajó la voz notablemente) que un indio comanche para el control aéreo».

Una mujer al pie del estrado rompió en grandes sollozos.

—No llore, señora. En realidad… Siento por usted un afecto que no es desmedido.

—¡Pero la POLÍTICA! —gritó ella, desconsolada.

—La política… La política haría mejor en dejarla en paz.

Recogió las pocas hojas desparramadas ante él. Se las metió en la chaqueta. Se levantó sin dirigir una mirada y abandonó la mesa, arrastrando brevemente el mantel. Se le vio desaparecer tras una pesada cortina roja, cuyo leve movimiento reavivó columnas de polvo que se pusieron a danzar como moscas en los haces de luz.

El público tardó largos segundos en creérselo. Toda aquella gente no había llegado allí por azar, como hojas empujadas por el viento. Hacía apenas dos minutos, aquellos cientos de militantes originarios del Lacio y los Abruzos creían tener a su nuevo campeón, el de un comunismo reprogramado, concebido para unir las fuerzas proletarias de Italia. Por desgracia, la «línea» que habían elegido, la defendida por Nicola Palumbo, resultaba de una novedad que rozaba la fantasía. Palumbo teorizaba —y era el único en el planeta— sobre una revolución que estuviera despojada de la envidia, los celos, la revancha y, por tanto, de la violencia. «Para salvar la única revolución posible», decía, «hay que salvarla de la fama, hay que hacerla práctica».

Con un pesimismo asumido sobre la moral de la humanidad, preconizaba «la liberación de las energías contra todas las formas de embrujo y credulidad». Siendo el proletario, según él, tan individualista como el burgués, abogaba para todos los hombres por el sueño de «deseos nuevos». De ahí su proyecto de «arrasar la falsa modernidad», de «salir del chantaje económico permanente» y de limitar las transformaciones «a las necesidades reales de los hombres reales».

Aquel comunismo new age había pasado a la historia. Dos horas y cuarto, para ser exactos.

Los insultos estallaron como cohetes. Unos hombres en primera fila, con las sienes calientes y la bandera de la subsección bien anudada al cuello, arrojaron el mobiliario disponible hacia los miembros del buró político, que permanecían atónitos en el estrado. ¡Aquellos memos, aquellas cabezas huecas, habían aupado al peor de los candidatos! ¡Acababan de ridiculizar la lucha! ¡De malograr la felicidad incipiente! A veces, la moraleja de una historia tiene que ser rotunda; a veces, un puñetazo es una buena forma de meter las ideas en la cabeza; y a veces, el demócrata converso no desmerece en la piel de un bruto. La situación se envenenó. Una mujer golpeó a otra con una saña casi festiva. La primera era rubia; la segunda, un amasijo de sangre. «¡Ya os lo había dicho!», gritó un hombre antes de abalanzarse sobre un intelectual del que había comprado todos los libros. «¡Los comunistas que se hacen odiar NO son comunistas!». Lejos de la degeneración burguesa observada en otros lares, los obreros, estudiantes y metalúrgicos que llenaban la sala poseían un lenguaje físico, sus ideas vivían en sus músculos y, en ocasiones, las expresaban con cierta elocuencia.

A cuatrocientos metros del gimnasio, Nicola Palumbo caminaba ahora con las manos en los bolsillos. Tenía el rostro tranquilo, apaciguado.

¿Ha observado usted alguna vez con atención a un hombre que avanza por la acera, como arrastrado por la cinta transportadora de la costumbre? ¿Y a otro, de pie en una tribuna, que desgrana enérgicamente sus «soluciones para el país»? Sinceramente, ¿cuál de los dos parece más insensato?